BCI标准解密揭秘脑机接口技术的核心原理

BCI的基本概念与发展历程

Brain-Computer Interface(Brain-Computer Interface,简称BCI)是一种通过电信号、神经信号或其他生物体征来控制外部设备的技术。它允许人们通过思想来控制电子设备,如计算机、机器人等。BCI的研究可以追溯到20世纪50年代,但直到2000年后,随着神经科学和信息技术的进步,这项技术才开始迅速发展。

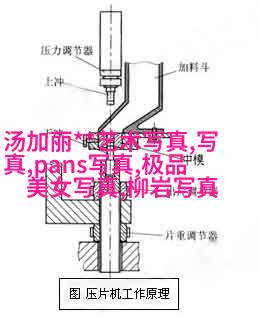

BCI系统组成与工作原理

BCI系统通常由几个关键部分组成:感知模块、处理模块和执行模块。感知模块负责捕捉大脑活动信号,比如电极阵列用于记录皮层神经活动;处理模块则是对这些信号进行分析和解码,以提取有用的信息;最后,执行模块将解码后的信息转换为能够理解并响应的人类或机器命令。这一过程涉及复杂的心理学、生理学以及工程学知识。

BCI标准化挑战及其解决方案

在BKI领域,每个研究机构可能会使用不同的实验设计和数据分析方法,这导致了数据之间很难直接比较。这就需要一个统一的标准来确保不同实验结果的一致性。目前,国际上正在努力建立一些通用的评估协议,比如《Neuroengineering and Rehabilitation》杂志上的“Brain-Computer Interface (BCI) Competition”,旨在提供一个公认的测试平台,让研究者们可以比较自己的方法,并推动整个行业向前发展。

应用场景与潜在影响

目前,BCI主要应用于辅助残疾人士恢复沟通能力或者协助他们进行日常生活中的某些任务。但其潜在应用远不止此限。在教育领域,可以帮助学生更有效地学习新技能;在军事领域,可以增强士兵的情报收集能力;甚至还能帮助老年人的记忆力训练。此外,它也可能成为未来虚拟现实(VR)/增强现实(AR)的重要组成部分,为用户提供更加沉浸式且个性化体验。

未来的展望与伦理考量

随着科技不断进步,我们预见到未来的BKI将更加精准、高效,并可能融入我们日常生活中。而伴随这一点,也出现了关于隐私保护、安全性问题以及如何确保这种高级功能不会被滥用等伦理议题。此外,还需要进一步探讨如何平衡个人自由与社会责任,以及如何对普通人群开放这种先进技术,使之普及而非专属于少数特定群体。